1. Bürgergeld (SGB II)

Sozialfürsorgerecht – Ein umfassender Überblick

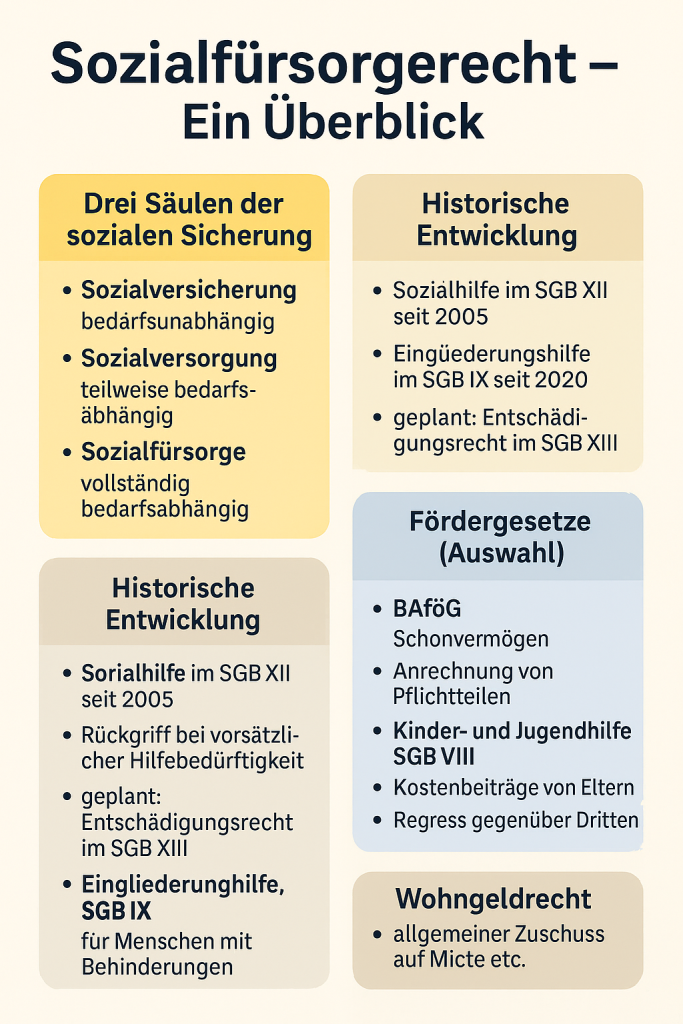

I. Einführung: Drei Säulen der sozialen Sicherung

Das deutsche Sozialsystem ruht traditionell auf drei unterschiedlichen, historisch und rechtlich getrennten Säulen: Sozial-

- –versicherung

- –versorgung

- –fürsorge

1. Sozialversicherung (§ 74 Nr. 12 GG)

Die Sozialversicherung dient dem Risikoausgleich bei typischen Lebensrisiken wie Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Arbeitsunfall, Arbeitslosigkeit und Alter. Sie ist:

- Beitragsfinanziert (Pflichtmitgliedschaft)

- Bedarfsunabhängig

- Geregelt in verschiedenen Sozialgesetzbüchern (z. B. SGB V – Krankenversicherung, SGB VI – Rentenversicherung, SGB XI – Pflegeversicherung)

2. Sozialversorgung (§ 74 Nr. 10 GG)

Die Sozialversorgung ist ein aus Steuermitteln finanziertes Ausgleichssystem:

- Für besondere Opfer (z. B. Kriegs- oder Wehrdienste, Opferentschädigung, Impfschäden – SGB XIV)

- Für besondere Pflichtenkonstellationen (z. B. Kindergeld, Elterngeld)

- Teilweise einkommens- und vermögensabhängig

3. Sozialfürsorge (§ 74 Nr. 7 GG)

Die Sozialfürsorge ist das klassisch fürsorgerische Element des Systems:

- Rein steuerfinanziert

- Strikt bedürftigkeitsabhängig

- Subsidiär gegenüber eigenem Einkommen, Vermögen oder Leistungen Dritter

- Umfasst Leistungen nach dem SGB II (Bürgergeld), dem SGB XII (Sozialhilfe), dem SGB IX (Eingliederungshilfe), sowie weiteren Nebengesetzen wie BAföG und Jugendhilfe

Insbesondere in der Sozialfürsorge kollidieren zivilrechtlich motivierte Vermögensübertragungen (z. B. Schenkungen oder Ausschlagungen) regelmäßig mit dem Sozialrecht – etwa durch Regressnormen, Rückforderungsrechte oder Anrechnung fiktiven Vermögens.

II. Historische Entwicklung des Sozialhilferechts

Die heutige Rechtslage geht auf das Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das SGB (vom 27.12.2003) zurück:

- Das frühere Bundessozialhilfegesetz (BSHG) wurde als SGB XII in das Sozialgesetzbuch integriert.

- Inkrafttreten: 1. Januar 2005

- Zahlreiche inhaltliche, sprachliche und strukturelle Änderungen („Hilfesuchender“ wurde zum „Leistungsberechtigten“; „Hilfegewährung“ zur „Leistungserbringung“).

- Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wurde schrittweise aus dem SGB XII ausgegliedert und ist seit dem 1.1.2020 vollständig im SGB IX geregelt.

- In naher Zukunft wird auch das soziale Entschädigungsrecht vollständig in ein neues SGB XIII überführt.

Durch diese Reformen wurde die Zuständigkeit auf die Sozialgerichte verlagert und das Sozialrecht vereinheitlicht.

III. Systematik des Sozialhilferechts (SGB XII, SGB II, SGB IX)

- Für erwerbsfähige Leistungsberechtigte

- Umfasst Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und Eingliederung in Arbeit

- Berücksichtigt eigenes Einkommen, Vermögen sowie Bedarfsgemeinschaft

- Rückgriff bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Herbeiführung der Hilfebedürftigkeit (§ 34 SGB II)

2. Sozialhilfe (SGB XII)

- Für nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige

- Unterteilt in:

- Hilfe zum Lebensunterhalt (Kap. 3)

- Hilfen in besonderen Lebenslagen (Kap. 5–9)

- Rückforderungs- und Regressnormen (§§ 102–104 SGB XII), z. B. gegenüber Erben oder Beschenkten (§ 528 BGB analog)

3. Eingliederungshilfe (SGB IX)

- Für Menschen mit Behinderungen

- Ziel: Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

- Umfassende Leistungsarten, z. B. Assistenz, Mobilität, Bildung, Arbeit

- Keine pauschale Bedürftigkeitsprüfung mehr, aber Einkommens- und Vermögensberücksichtigung im Einzelfall

IV. Soziale Fördergesetze als Sonderformen der Sozialfürsorge

1. Ausbildungsförderung (BAföG)

- Bedarf für Lebensunterhalt und Ausbildung wird bei mangelnden Eigenmitteln gedeckt

- Anrechnung von eigenem Einkommen, Vermögen sowie Einkommen von Ehegatten und Eltern

- Kein ausdrücklicher Regress bei absichtlicher Bedürftigkeitsherbeiführung, aber:

- Zurechnung von Vermögenspositionen bei rechtsmissbräuchlichem Verhalten

- Schonvermögen: 15.000 € (unter 30), 45.000 € (über 30) zzgl. Freibeträge

2. Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)

- Leistungen für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Familien

- Umfasst Kindertagespflege, Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe bei seelischer Behinderung u.a.

- Kostenbeiträge von Eltern und Betroffenen nach Maßgabe von Einkommen und Vermögen

- Möglichkeit des Regresses gegenüber Dritten (§ 95 SGB VIII)

3. Weitere relevante Nebengesetze

- Wohngeldrecht (als Zuschuss für Haushalte mit geringem Einkommen)

- Familienlastenausgleich (Kindergeld und Kinderzuschlag über BKGG und EStG)

- Soziales Entschädigungsrecht (aktuell BVG, künftig SGB XIV und XIII)

V. Rechtsfolgen zivilrechtlicher Vermögensübertragungen im Sozialrecht

Insbesondere im Bereich der Sozialfürsorge entstehen Konflikte zwischen Zivil- und Sozialrecht, z. B.:

- Schenkungen an Angehörige → Rückforderungsansprüche nach § 528 BGB / §§ 102, 103 SGB XII

- Ausschlagung von Erbschaften → kann bei Leistungsbezug als rechtsmissbräuchlich gewertet werden

- Nicht realisierte Ansprüche (Pflichtteile, Nießbrauch, Wohnrechte etc.) → können als verwertbares Vermögen angesehen werden

- Übertragungen mit Nießbrauchsvorbehalt → besonders relevant bei Pflegebedürftigkeit oder Heimunterbringung

VI. Fazit und Ausblick

Das Sozialfürsorgerecht bildet die letzte Schutzlinie in der sozialen Sicherung.

Es ist:

- Bedürftigkeitsorientiert

- Steuerfinanziert

- Stark mit zivilrechtlichen Fragestellungen verzahnt, insbesondere im Erbrecht und Familienrecht

Die in den letzten Jahren erfolgte Reform des SGB IX (Bundesteilhabegesetz), die Einführung des Bürgergeldes und die geplante Überführung des sozialen Entschädigungsrechts in ein neues SGB XIII zeigen: Das Sozialrecht bleibt im Wandel.

Für die anwaltliche oder gerichtliche Praxis ist dabei besonders wichtig:

- Die präzise Kenntnis der Anrechnungs- und Regressnormen

- Die korrekte Abgrenzung von Sozialversicherung, Sozialversorgung und Sozialfürsorge

- Und das Verständnis für die Wechselwirkungen zwischen privatrechtlicher Gestaltung und öffentlich-rechtlicher Leistungsgewährung